-

-

趣ある濃藍の深い色合いは、羽織るだけで洒落た装いに。スマホも入るダブルポケットなど実用性も申し分ありません。

蔦屋重三郎の監修を示す山型に蔦の葉の版元印。

「ビードロを吹く娘」は、江戸時代の町人文化を盛り上げた版元・蔦屋重三郎が監修。山型に蔦の葉の版元印は、蔦屋重三郎が出版したことを示す証です。- 濃藍のデニム地に美人画を秘めた、“粋”でつながる洒落た逸品。

- 蔦重と歌麿、二人の天才が生み出した美人画。そして、同じ時代、鳶や町火消の印半纏に使われた濃藍を現代に蘇らせた“江戸黒染めデニム”。この二つの粋が融合したのが、こちらの江戸黒染めデニムの半纏。明治25年創業の老舗〈坂本デニム〉から当社限定でお届けする逸品です。「裏派手・裏勝り」でお洒落を愉しむ心意気を宿すべく、身頃裏に「ビードロを吹く娘」を大胆に表現。表地は黒とも藍とも異なる深みを湛えた濃藍で、“江戸黒染めデニム”ならではの唯一無二の風合いが光ります。描かれた娘の纏う桜色は、古来日本に自生する桜の一種である江戸彼岸(エドヒガン)を模したもの。花弁が重なることで生まれる淡く繊細な薄紅色を基調に、あしらった青桜と共に柔らかな色調に仕上げ、袖口の裏にも配しました。長寿の桜としても知られるこの江戸彼岸の色合いには、永くご愛用いただきたいとの想いも込められています。蔦重の審美眼で盛り上げた時代の粋な美人画と、粋を愉しむ「裏派手・裏勝り」の美意識を結び、作り上げた一着。当社にしか表現できない大胆な裏派手を配した“粋”の集大成を、ぜひ“意気”揚々とお愉しみください。

素材 表地=綿97%、ポリウレタン3%、裏地=ポリエステル 仕様 ポケットは前面に4個 洗濯方法 手洗い可 原産国 日本 その他 ※柄の出方が写真と異なる場合があります。

※素材の特性上、摩擦や汗などで色落ちや色移りする場合があります。サイズ 適応身長 適応胸囲 着丈 裄丈 04:M 160-170 88-96 75 77 05:L 165-175 96-104 78 80 06:LL 175-185 104-112 81 83 サイズ(単位=cm)

坂本デニム

〈坂本デニム〉は、1892年に呉服や作務衣などの藍染め業として創業。藍白、浅葱、納戸色、紫紺、鉄紺、藍錆をはじめ、藍四十八色といわれるように、藍染めによって表現される繊細な色の違いを一世紀以上にわたって追求してきた老舗です。

そして長年培った染色技術を活かしデニム生地の生産を開始し、1967年には糸の表面だけを染め、芯は白く残す “芯白染色” の機械化に成功。日本のデニム染色の草分け的存在です。江戸を彩った寵児 蔦屋重三郎 〜蔦重の審美眼で江戸の「粋」が開花する〜

江戸時代の町人文化を盛り上げ、共に駆け抜けたメディア王。

260年以上続いた江戸時代。中期には商業重視の政治となり、町人文化が花開きます。当時メディアといえるものは出版業にほぼ限られており、庶民は読本や草双紙、浮世絵などを情報源や娯楽にしていたといいます。そんな時代に多くのスター絵師や作家を輩出し、ヒット作を生み出し続けた男がいました。大河ドラマの主人公としても注目を集める「蔦重」こと蔦屋重三郎です。蔦重は安永元年(1772年)に書店「耕書堂」を開いて出版業に乗り出し、狂歌本や黄表紙など数々の娯楽本を手がける版元として名を馳せます。後世では「江戸のメディア王」とも称され、「彼の存在なくして町人文化はここまで花開くことはなかった」と歴史家たちに言わしめるほどの手腕でした。

機を見るに敏と動き出し、時代を活気づける仕掛け人。

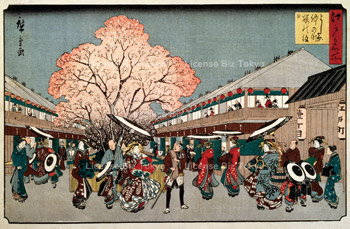

「江戸名所 よし原仲の町 桜の紋日」歌川広重

コンテンツ提供:浮世絵ストックフォト江戸時代中期、田沼意次が失脚し、松平定信による寛政の改革は厳しい倹約を強いました。庶民の暮らしは困窮し安定せず、世相は活気を失うばかり。その暗さを逆手に取ったのが蔦重です。世相をパロディ化し、シニカルな風刺で笑いを取る「文武二道万石通」、「鸚鵡返文武二道」などの黄表紙の出版に着手したのです。機運に乗じることに秀でた蔦重の読みは当たり、大きな話題を呼んでいきます。その蔦重が生まれたのは、絢爛たる流行の発信地であった吉原です。本来桜がないところに、開花の時期、京都より数百本を運び入れ、急造の桜並木で楼閣の大門をくぐる人々を驚嘆せしめました。そんな「粋」とは何たるかを知る町が彼のような“異端児”を育てたのかもしれません。かつて遊郭の案内本「吉原細見」も手がけた蔦重は、世渡りのうまさを活かし抜け目なく人脈を広げていました。その縁は絵師や作家、改め役にまでおよび、新作の噂がすぐに広まりやすい人脈を整えていたこともヒット作を生む礎となります。改革を揶揄する作品に人気が出る風潮を幕府が見逃すわけもなく、出版統制や罰金刑を科します。しかし蔦重は屈さず、多くの絵師や作家を巻き込んで黄表紙や錦絵などを生み出し続けました。そんな大胆不敵な行動ができる性格も、蔦重の比類なき強みでした。

美人画で才能を示した天才絵師・喜多川歌麿。

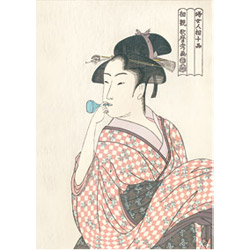

喜多川歌麿作「ビードロを吹く娘」。大胆な構図と繊細な筆遣いが、娘を艶やかに引き立てます。 蔦重の肝煎りで売り出され頭角を現したのが、浮世絵師・喜多川歌麿です。蔦重は、上半身を大写しにした「美人大首絵」を歌麿に描かせ、これが大きな反響を呼びました。全身を描くという美人画の常識を覆す大胆な構図と、仕草や表情といった細部を魅せる歌麿の表現力を合致させたところに蔦重の慧眼が示されています。歌麿を象徴する代表的な作品が「ビードロを吹く娘」です。当時流行したガラス製の玩具を吹く、町娘を描いた美人画。振り返る姿が柔らかな曲線で描かれ、市松模様に桜の花弁をあしらった色合いの妙も冴えます。目や口元の僅かな表情や女性らしい指先まで細やかに表現され、たおやかな娘の艶も感じさせます。その魅力は今なお色褪せることはなく、粋とは何たるかを私たちに訴えかけます。

-

趣ある濃藍の深い色合いは、羽織るだけで洒落た装いに。スマホも入るダブルポケットなど実用性も申し分ありません。 蔦屋重三郎の監修を示す山型に蔦の葉の版元印。

「ビードロを吹く娘」は、江戸時代の町人文化を盛り上げた版元・蔦屋重三郎が監修。山型に蔦の葉の版元印は、蔦屋重三郎が出版したことを示す証です。サイズについて

衣料品の各サイズの見方

衣料品の適応身長、適応胸囲、適応ウエスト、適応ヒップは身体サイズ(ボディ寸法)を表示しています。

その他の部位は商品の仕上がり寸法を表示しています。

ご購入の基準となる身体サイズ(お客様ご自身のボディ寸法)の測り方と商品の仕上がり寸法をご参考のうえ、お客様にあったサイズをお選びください。- ■ 身体サイズ(ボディ寸法)の測り方

-

- 胸囲(メンズ)

- 両腕付け根下に接する部分を水平な状態で計測した周囲の長さ

- 胸囲(レディス)

- 胸の一番高い部分を水平な状態で計測した周囲の長さ

- ウエスト

- 胴部の一番細い位置の周囲の長さ

- ヒップ

- 腰部の一番大きい位置の周囲の長さ

- ■ 仕上がり寸法の呼称と採寸方法

-

- 裄丈

- 後ろ襟ぐり中央より肩先を通って袖口まで

- 着丈(襟あり)

- 後ろ襟ぐり中央から裾まで

- 着丈(襟なし)

- サイドネックポイント※から裾まで

- 袖丈

- 肩口から袖口まで

- 肩幅

- 後ろ襟ぐり中央を通って肩先の右から左まで

- 襟まわり

- 襟ボタン縫いつけ点からボタン穴中心まで

- メンズ前股ぐり

- 内股合わせから縫い目に沿ってウエスト上端まで

- レディス前股上

- ウエスト上端から直線で渡り線まで

- 股下

- 内股合わせから内股縫い目に沿って裾まで

- 総丈

- ウエスト上端より裾まで

- レディスパンツ・スカート丈

- ベルト付け根より裾まで

- 渡り幅

- 内股合わせから脇まで

-

※サイドネックポイント=襟ぐり線と肩線の合う点

※ニット類は生地の特性上、広告のサイズ表示と多少異なる場合があります。

バッグのサイズの見方

バッグの横、高さ、幅の各サイズは、それぞれ最大部分の寸法を表示しています。

持ち手部分のサイズはバッグ本体の上端を基点とした寸法を表示しています。

靴のサイズの見方

靴のサイズは、靴の長さ、足囲をもとに当社にて日本の標準的cmサイズに換算して表示しています。

表示 D相当 E相当 2E相当 3E相当 4E相当 フィット感 細め やや細め 普通 やや広め 広め 当社ではお客様がサイズをお選びになる目安として、当社にて換算した足囲を表示しています。履き心地は靴のデザインやメーカーにより異なります。

- ■ ブーツ・靴の測り方

-

- 筒周り

- 履き口の内周

- 筒丈

- ヒールの付け根より履き口

- かかとの高さ

- ヒール(ソール)の付け根より接地面まで

- 前部のソールの厚さ

- ソールの前部分に厚みのある靴の接地面を起点とした厚さを表示

-

在庫について

表示している在庫状況は一定の時間をおいて更新しているため、実際の在庫状況とは異なることがあります。

ご注文時に「在庫あり」と表示されていても、ご注文完了のタイミングによっては品切れや売切れとなる場合があります。

ご注文後に品切れや売切れとなってしまった際は、メール等でご連絡いたします。あらかじめご了承ください。在庫状況 表示内容 在庫あり 在庫があります。

商品は、通常ご注文日から5日間前後でお届けします。

一部の商品は商品詳細ページの表示したお届け予定期間となります。在庫残りわずか 在庫数が残り3点以下となりました。

お早めにご注文ください。申込受付中 頒布会・定期お届けコース、予約商品など、ご注文いただいてから手配する商品です。

商品のお届け時期については、商品詳細ページにてご確認ください。在庫なし(〇月〇旬入荷予定) 現在、在庫はありませんが、入荷予定があります。

入荷予定時期は変更になる場合があります。また、ご注文のタイミングにより表示と異なる場合もありますので、実際のお届け時期は、ご注文の翌日以降にお送りする「商品のお届けに関するご案内」メールにてご確認ください。在庫なし(入荷未定) 在庫がなく、次回入荷予定については確認中です。

ご注文はお受けしていますが、ご注文後に売切れとなる場合もあります。次回入荷の有無やお届け時期については、ご注文の翌日以降にお送りする「商品のお届けに関するご案内」メールにてご確認ください。売切れ(注文不可) 販売予定数が終了しました。

ご注文をお受けすることができません。販売終了 ※直営店の在庫状況につきましては、各店舗へお問合わせください。

ギフトラッピングについて

- ■ ラッピングサービス(無料)

-

- ラッピングサービス対象商品には、「ギフトラッピング」欄が表示されます。

ギフト用ラッピングをご希望の場合は、「する」を選択してください。 - 頒布会商品、定期お届け商品、メーカー直送品、大型商品、その他一部の商品はラッピングサービスをご利用になれません。

- ラッピングサービス対象商品には、「ギフトラッピング」欄が表示されます。

交換・返品について

交換・返品について

- ■ 交換・返品をご希望の場合は、商品到着後10日間以内に当社宛にご返送ください。

-

- お客様のご都合で交換・返品される場合、返送料金はお客様負担とさせていただきます。

- 商品の不良等、当社責任による場合は、返送料金当社負担で交換・返品をお受けします。

- 返送方法の詳細については、お届け商品に同梱の「交換・返品についてのご案内」をご参照ください。

交換・返品のできない商品

- ① 一度ご使用、ご着用になった商品

- ② お客様のもとでキズ、破損、汚損等が生じた商品

- ③ お客様用の特別誂えをした商品(名入れ、家紋入れ、ベルト調節後の腕時計、裾上げ後のパンツ等)

- ④ 予約販売・受注生産の商品

- ⑤ 通電後の電化製品

- ⑥ 付属品(専用ケースや袋、下げ札、付属品、保証書、鑑別書など)の一部がない商品

- ⑦ 肌着・アンダーウェア・靴下類

- ⑧ 頒布会商品、定期お届け商品

- ⑨ パッケージを開封した音響・映像ソフトおよび書籍

- ⑩ 食品・酒類、健康食品、化粧品、植物等

- ⑪ その他、広告上に交換・返品不可の表示のある商品

※「ご注文商品と異なる」「商品の不良」等、当社事由による場合を除きます。

メニュー

検索

- メンズ

- レディス

- ホーム&ホビー

- ビューティ

- グルメ

戻る

- メンズ すべて見る

- アウター

- トップス

- ボトムス

- ルーム・アンダーウェア

- バッグ

- シューズ

- 財布/小物

- ウオッチ/アクセサリー

- ファッション雑貨

- 和装

- その他

- おすすめブランド

- おすすめ特集

- おすすめカタログ

- レディス すべて見る

- アウター

- トップス

- ワンピース/チュニック

- ボトムス

- ルーム・アンダーウェア

- バッグ

- シューズ

- 財布/小物

- ウオッチ/アクセサリー

- ファッション雑貨

- 和装

- その他

- おすすめブランド

- おすすめ特集

- ホーム&ホビー すべて見る

- 家具

- ファブリック

- 生活雑貨

- キッチン・テーブルウェア

- 家電

- ホビー・キッズ

- 美術・工芸品

- おすすめブランド

- おすすめ特集

戻る

- ボトムス すべて見る

- パンツ/スラックス

- ショート・クロップドパンツ

- デニム

- その他

- ルーム・アンダーウェア すべて見る

- ルームウェア/パジャマ

- アンダーウェア

- その他

- その他 すべて見る

- おすすめブランド

- ザ・ノース・フェイス

- ヘリーハンセン

- カンタベリー

- 金谷製靴

- ヘンリーコットンズ

- ルーム・アンダーウェア すべて見る

- ルームウェア/パジャマ

- アンダーウェア

- その他

- その他 すべて見る

- おすすめカタログ

- 家具 すべて見る

- テーブル/椅子・座椅子

- 収納家具

- その他

- ホビー・キッズ すべて見る

- ホビー/玩具

- 人形/ぬいぐるみ

- 光学機器

- ステーショナリー

- AVソフト/書籍/図録

- アウトドア・スポーツ用品

- その他

- 美術・工芸品 すべて見る

- おすすめブランド

- セイコー

- ソニー

- コラントッテ

- Fabric by ベストオブモリス

- フェイラー

- おすすめカタログ

- フェイスケア すべて見る

- ボディケア すべて見る

- ヘアケア すべて見る

- メイクアップ すべて見る

- フレグランス すべて見る

- その他 すべて見る

- 定期便 すべて見る

- おすすめブランド

- ベキュア グラン/プレミアム

- メイクプロポーション

- ネイチャーマジック

- かづきれいこ

- レフィーネ

- おすすめカタログ

- 食品 すべて見る

- ワイン/ビール/酒 すべて見る

- その他 すべて見る

- 頒布会 すべて見る

- おすすめブランド

- 食彩倶楽部

- おすすめ特集

- 【特集】食彩倶楽部

- 【特集】ご飯のお供

- 【特集】おうちご飯、おうち飲み

- おすすめカタログ

Miss Kyouko/ミスキョウコ

Miss Kyouko/ミスキョウコ William Morris/ウィリアム・モリス

William Morris/ウィリアム・モリス Salon de GRANDGRIS

Salon de GRANDGRIS 【特集】三國清三のまかない飯 12ヵ月頒布会

【特集】三國清三のまかない飯 12ヵ月頒布会